闻一多、邓稼先、杨振宁、李政道、王希季、朱自清、华罗庚、陈寅恪、钱穆、费孝通、许渊冲……

八十二年前的中国,曾有一所大学将这些名字连结在一起——西南联大。

住在40人男生宿舍的杨振宁曾回忆:联大的地面是泥土压成的,一些教室和图书馆窗户没玻璃,风吹时必须用东西把纸压住,否则就会吹掉。

“在联大食堂抢饭,第一碗不要盛得太满,一定要盛半满,这样吃完了才有机会去盛第二碗。”

在西南联大度过青春岁月时,他们还不是大师。

迁徙

西南联大的校歌第一句是:“万里长征,辞却了五朝宫阙。”只是,这场长征没有军人,都是些老师学生。

1937年7月,卢沟桥事变爆发,日军占领了北平。北大文学院地下室里的抗日文件被搜查,当时就有两位教授被逮捕,五位同学遭到了拷打、灌水,北大文学院沦为恐怖地牢。

接着,南开大学遭遇飞机、大炮连续轰炸,三分之二的校舍毁于一旦,教学仪器尽数被毁。

< 被炸的南开大学思源堂 >

85岁的诗人陈三立悲叹道:“苍天何以如此对中国也?”从此拒绝服药,绝食五天。事变后两月,含恨长眠。

在父亲陈三立的葬礼上,陈寅恪对前来吊唁的清华同事吴宓说,日本人已经发来邀请函,邀他去日本使馆赴宴。

< 陈三立一家,左一为陈寅恪 >

为了免于日本人的胁迫,陈寅恪必须尽快离开北平。偏偏在这时,他的右眼球视网膜剥离,医生叮嘱他必须即刻入院手术。

陈寅恪和妻子商量过后,决定放弃右眼,跟随清华一同南渡。

清华园内,还有一位叫闻一多的教授,也正面临两难选择。闻一多夫妇此时正分居两地,有消息说这场仗未必会打很久,家人们不希望闻一多远走。

他思忖再三,给妻子写信说:“于家的话,当然缓和下来,我就不用走了;但是于国来说,缓和了不见得是好消息。缓和了就是不抵抗,不打了。”

1937年8月,教育部决定,由国立清华大学、北京大学、私立南开大学组成长沙临时大学,迁往长沙。消息一定下来,闻一多就上路了。

在车站,臧克家遇见他,问:“你那么多书,都怎么办了?”闻一多回答他:“大片大片国土都丢掉了,几本书算什么?”

< 闻一多的家庭 >

北大、清华和南开的迁移不是当时的特有现象。战争蔓延到华北大地,一所所学校都迁往内地。

原本不同的几所学校“联”在一起,难免有各种矛盾,另一所比较有名的西北联大,一年就散伙了。北大法学院院长周炳琳却大胆预测:“这三个学校(清华、北大、南开)会合作得很好。因为三个学校的教职员工、领导都是君子。”

蒋梦麟、张伯苓、梅贻琦三位校长是三校成功联合的关键。

南开大学校长张伯苓不常在学校,在一次对学生的讲话中,他操着天津腔说:“蒋梦麟先生是我最好的朋友。我有一个表,我给他戴着,他就是我的代表(戴表)。”北大校长蒋梦麟则对清华校长梅贻琦说:“我们三个人中你最年轻,你要多担当。”

< 左起:蒋梦麟、梅贻琦、张伯苓 >

1937年11月1日,长沙临时大学开学,师生无暇举办仪式,却有日本飞机“前来表达敬意”。随后南京陷落,敌军直入长江心脏地带。伤员跑到了离临时大学不远的火车站,车站成为日军轰炸的目标。

警报频起的长沙,已容不下一张安静的课桌。

1938年初,学校再迁昆明,改称国立西南联合大学。

< 西南联大校旗 >

往昆明三条路线:经香港;过云岭;走湘黔。爱国学生兴奋地申请走步行路线,希望在一千英里的长途跋涉中,领略祖国边远地区的河山,将抗日思想传达到群众中。

加入步行团,体重要达到标准。一些瘦弱的男生为达到要求,在衣服下偷偷塞书期待过关。最后步行团集结了244位同学,由11位教授带队。

一路上,他们常借农家茅舍,时常与猪牛同屋,雨雪交加时以油布蔽雨。更不用提遭遇土匪。步行团历时六十八天,抵达昆明。

< 湘黔滇旅行团 >

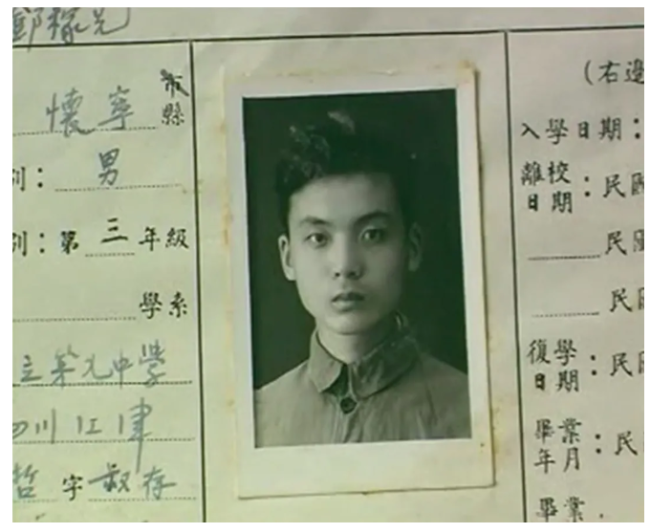

此时,北大哲学系主任邓以蛰由于身患肺病,咳血不止,和全家一直滞留在了北平。日本人常常逼着国人为他们占领中国城镇开庆祝会。会上,邓以蛰的儿子邓稼先将手中的日本国旗扯碎,扔在地上。

那时的邓稼先,还只是个读高二的中学生。中学校长听说撕旗事件后,连夜到邓以蛰的家中,嘱咐他:“邓稼先的事,早晚会被人告密。你快把孩子送走吧。”

在送别儿子时,邓以蛰说了一句话:“儿,你要学科学,科学对国家有用。”随后邓稼先辗转来到昆明,1941年考入了西南联大物理系。

< 邓稼先履历片 >

杨振宁后来写道:“邓稼先的一生是有方向的,有意识地前进的。没有彷徨,没有矛盾。”

或许这一切,来源于邓以蛰的家教。留在北京的邓以蛰先生,没有到日伪的学校去任教,靠变卖古董为生,一直坚持到抗战胜利。是父亲的志向,支撑邓稼先成为“两弹一星”元勋。

苦与乐

联大群体抵达时,整个昆明能找到的大而坚固的场所只有两处,文、法学院的师生只能迁往边境城市暂住。

直到梁思成、林徽因夫妇二人前往昆明,修建校舍才提上了日程。梅贻琦校长聘请梁林伉俪为建筑工程顾问,两人欣然受命。一个月后,两人拿出一套一流现代化校舍方案。

由于经费有限,这个设计方案很快被否定了。之后的方案,则是高楼改成矮楼,矮楼改成平房,砖墙变成土墙,最后变成了茅草房。

< 林徽因和梁思成 >

梁思成心痛地对梅校长说:“你知不知道农民盖一幢茅草房要多少木料?你给的木料连盖一幢标准的茅草房都不够!”

学生们返回昆明后,就这样入住了茅草房宿舍。朱光亚回忆起这段日子,说:“宿舍是茅草屋,搞不好就漏了,后来就拿盆接漏的雨水。教室的屋顶是马口铁做的,比宿舍好些,但是也有问题,下雨了,叮叮咚咚,上面就响了。”

一次,经济系教授陈岱孙先生上课时,因雨声太大,学生根本听不到他的声音。陈教授无奈地在黑板上写了“静坐听雨”几个字。

师生笑称:“正所谓‘风声雨声读书声,声声入耳’”。

< 《无问西东》剧照 >

教授们的住所也不比学生好多少。有几位如费孝通、华罗庚,住在农民们用来养猪、牛的楼上,跳蚤很多,活活是一出《陋室铭》。

冯友兰住的乡下房子没有电灯,只能用煤油灯。有一阵因为禁运,煤油灯也用不了。他只好自制菜油灯,用一个小菜碟,装上菜油,加上灯草。

冯先生晚上经常写作几个小时,菜油熏得脸上一块块地黑,大家看了又好笑又心酸。就是在那样艰苦的环境下,他完成了《贞元六书》,书的序中他写下那句张载的名言:“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”。

< 《贞元六书》 >

闻一多先生最初的住所也很拥挤,后来昆华中学腾出了一间宽绰的房子给闻先生一家住,闻一多就为昆华中学讲课和批改作业报答恩情。

昆明人很敬重这批知识分子,教授冯至在回忆录中写道:“我在昆明搬过几次家,每家房主人,男的常说:‘我们是交朋友,不在乎这点房租’,女的站在旁边说:‘还不是因为抗战,你们才到昆明来,平日我们是请也请不来的。’”

有了住处,生活依旧艰难。

物理系教授赵忠尧家中有三个孩子需要抚养,没有办法,他只能在家里做肥皂卖给化工厂。吴大猷为了给妻子治病,到菜市场捡牛骨。校门口有个卖大碗茶的摊子,学生和教工都常去光顾,经过的路人不知道,这位摊主就是知名教授费孝通。

1939年后,通货膨胀加剧,联大的教授夫人们也为了生计伤透了脑筋。梅贻琦的夫人韩咏华与袁复礼的夫人,学做了一种上海的糕点“定升糕”。

韩咏华每天步行四十分钟,将糕点拿到冠生园去卖。路走的多了,鞋袜又不合脚,有一次她的脚破皮感染了,小腿全肿起来。

< 校长梅贻琦与夫人韩咏华 >

后来联大的教授们品尝后,建议把这糕称为“定胜糕”。“连校长夫人都做糕了,抗战一定会胜利。”

学之风

苦乐参半的生活里,联大师生开创了一种自由而严谨的学风。

“九叶诗人”之一的郑敏女士回忆,西南联大很注意学科的系统化,每个学生都要读中国的通史。每一个文学院的学生都要掌握历史,这样做文科才有一个站脚的地方。

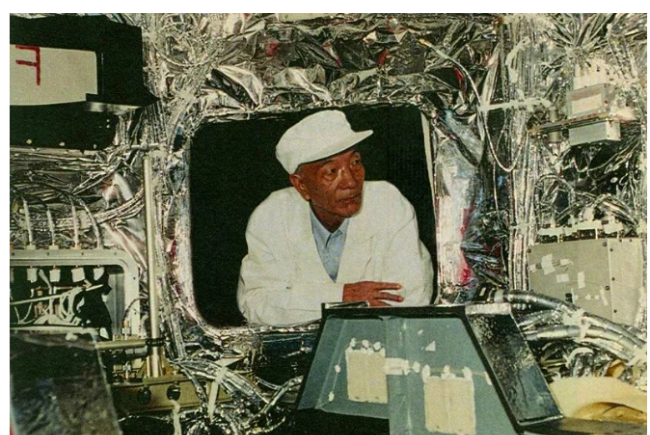

工学院则每星期都有一个下午到工厂实习,制膜翻沙、打铁炼钢,都得自己动手。教机械学的刘仙洲先生,曾给王希季留下一个颇为深刻的记忆。

有一次,刘仙洲出一个考试题目,要求处写要求准确到小数点下三位。王希季看到了这道题,思路很清晰地答了下来,就是没注意小数点后三位的要求。考试结果下来,他得了零蛋。

这个事情给了王希季很大的打击,之后他做事情都要认真到极致,可以说“没有昨天的零蛋,就没有今天的导弹。”

< 王希季在卫星总装现场 >

在联大,教授治学,讲什么,怎么讲,全由自己掌握。

何兆武上二年级的时候,第一节政治学概论,美国回来的年轻老师周世逑问他们:“什么是政治学?”

学生们信孙中山的经典定义:政者,众人之事;治者,管理。周世逑一上来就说:“这个定义是完全错误的。你们在食堂吃饭,有人管伙食帐。你们借书,有人借书条。这些都是众人之事,你们能说这是政治吗?”

胡适在冯友兰的课堂上也被批评过:“胡适到二七年就完了,以后再没有东西了,也没起多大的作用。”

沈从文的中国小说史课堂上,他大力推崇《金瓶梅》。在过去,《金瓶梅》被当作淫书,一直到民国后都被禁止,可是沈从文认为此书对人情世态写的非常之深刻,并不理会那些外界的教条。

有一位曾在联大任教的作家教授在美国讲学。美国人问他:西南联大八年,设备条件那样差,教授、学生生活那样苦,为什么能出那样多的人才?这位作家回答了两个字:自由。

< 沈从文和学生汪曾祺 >

高度的教学自由之下,学生思路开阔了,也会形成自己的判断,甚至可以公开反对老师的观点。

一次数学系考试,有一位同学用了一种新的方法,可是数学系主任杨武之认为他做错了。这个同学很较真,在校园里贴了一张小字报,说他去找杨武之,把杂志上的新解法拿给他看,认为自己做的没有错。后来杨武之很不好意思,因病请辞系主任职务。

昆明大西门外的凤翥街,也常常传来学术讨论的声音。

那里有几十间茶馆,店家们照顾联大的学生,只象征性收一点钱,学生们可以在那从早坐到晚。李政道说:“我们常常说上个世纪巴黎的咖啡馆聚集了文学家和艺术家,当年昆明的茶馆风气也是一样。”

杨振宁和黄昆常常到茶馆去讨论物理学问题。有一次杨振宁和黄昆在聊天,黄昆问:“爱因斯坦最近又发表了一篇文章,你看了吗?”杨振宁把手一摆,很不屑的样子说:“毫无originality(创新),是老糊涂了吧。”

又是一天,杨振宁、黄昆、张守廉“三剑客”在茶馆里辩论哥本哈根的解释到底是怎么一回事。他们在茶馆讨论到天黑,又一路讨论到昆华中学。回宿舍十点钟灭灯了,他们又点了蜡烛,把沃纳·海森堡的一本小书《量子力学的意义》拿出来再读几段。

后来杨振宁说:“当时的知识,很多是从自己的同学那里得到的,而不是从书本上。”

不止学生间这样,学者之间也互相没有嫉妒。朱自清有时候借闻一多、王力的文章来看,都是未发表的原稿。

教授互无戒心,学生观点独到,自上而下言传身教。整个联大如同一个“知识共同体”。

战乱

到了1940年夏天,校园的平静常常被轰炸声打破。

有一回,历史系的雷海宗先生上课,问学生:“我上次讲到哪里了?”一位热衷记笔记的女学生翻开本子,看了看,说:“您上次最后说:‘现在已经有空袭警报,我们下课。’”。

1940年夏天到1941年秋天,日本几乎天天来轰炸,联大在城边上,一拉警报大家就往郊外跑。师生们称之为“跑警报”。

最惨痛的1940年10月13日,27架飞机来到昆明上空。外文系主任吴宓在日记中写道:7:00始知被炸区为文林街一带,云大及联大师院已全毁,文化巷住宅无一幸存者。

何兆武记得,“那天回来以后校园里到处都是灰尘,就看见蒋梦麟校长——平时他很少露面的——坐在图书馆门前的地上,一副无奈的样子。”

就是在1940年日寇密集轰炸的日子里,教授费孝通的女儿出生了。“我的夫人奶不够,牛奶没有地方卖,奶粉又买不起。”费孝通很勤奋地写文章赚钱,用稿费买了一罐奶粉。小孩子喝完了一直哭,一尝才发现是假奶粉。就是这种情形之下,费孝通夫妇还是坚持下来了。

< 西南联大遭日机轰炸 >

为了躲避轰炸,联大上课的时间也改了,中午的时间空了出来。跑警报的时候一个人发两个馒头,一个大头菜咸菜。

有一次杨振宁和邓稼先一起躲到山洞里,两个人待得无聊就朗诵诗歌,杨振宁背“夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来”,邓稼先背“明月松间照,清泉石上流”。

联大同学也有不跑警报的。一位姓罗的女同学,警报一来,她就洗头。这时锅炉房的热水没人用,要多少水有多少水。还有一位爱吃莲子的郑同学,一有警报,他就用一个大漱口缸到锅炉火口上去煮莲子。

有一次昆明北院、南院都落了炸弹,这位郑老兄听着炸弹乒乒乓乓在不远的地方爆炸,依然在新校舍大图书馆旁的锅炉上神色不动地搅他的冰糖莲子。

汪曾祺称这是一种“儒道互补”的精神。“我们这个民族,长期以来,生于忧患,已经很‘皮实’了。面对任何猝然而来的灾难,都能发挥这种精神的真髓,即‘不在乎’。这种‘不在乎’精神,是永远征不服的。”

1941年的冬天,陈纳德带着美国空军志愿军来了。战时翻译工作的任务落在了学生的身上,西南联大外文系三、四年级男学生全部应征入伍,参加了各个方面的翻译工作。

著名的翻译家许渊冲就参加了志愿空军的翻译,多年后他回到西南联大纪念碑,指着第一排的名单,眼含泪花,“前五个都是牺牲的同学”。

< 西南联大五才子 左起:朱光亚、许渊冲、杨振宁、王传纶、王希季 >

联大外文系教授、诗人冯至在诗中写道:“我们曾经共同分担了,一个共同的人类的命运。”

不忘

1945年,日本投降,西南联大宿舍里传来学生高喊的声音:“The war is over!”

随着抗日战争胜利,西南联大完成了历史使命。翌年5月4日,西南联大召集最后一次大会——结业典礼。

离滇之时,西南联大在校园里立下了一块石碑。石碑的一面,镌刻着抗战时期学生从军的名单,另一面是冯友兰撰写的西南联合大学纪念碑碑文:“痛南渡,辞官阙。驻衡湘,又离别。更长征,经峣嵲。望中原,遍洒血……”

十多年后的一个冬天,联大学子李政道与杨振宁获得诺贝尔物理学奖,他们的恩师吴大猷几乎同时收到两个人寄来的信。

杨振宁在信中写:“振宁后来的大部分研究成果,包括对‘宇称原理’的研究,都直接来源于大猷师在十五年前的教诲。今日或许是最好的答谢时刻。”

1971年,杨振宁回到中国,与老同学邓稼先见面。杨振宁问他:“你在什么地方工作”,邓稼先不敢透露两弹研制工作的细节,只回答“外地”。

< 邓稼先和杨振宁 >

杨振宁听出来了邓稼先在做什么事情,上飞机之前,他又问:“中国造原子弹,有没有外国人帮忙?”

邓稼先很为难,不想骗朋友,但又不能随便说。于是邓稼先向周恩来总理请示,周总理回复道:“你如实地告诉他,原子弹事业,没有一个外国人参与,全部是由我们中国人自主完成的。”

又过三十年,有摄制组想为西南联大拍摄纪录片,回到了杨振宁念书时曾借住的昆明房屋。

摄制组的人对房主老太太说:“您知不知道?原来住在这里的杨振宁得了诺贝尔奖,成了世界大名人了!”老太太淡然地回答:“是不是名人,我们不知道,那么他是给中国人做事了?”

或许对于帮助西南联大建设的昆明人民们来说,这是他们唯一的期待。

部分参考资料:

[1]、《西南联大行思录》,张曼菱

[2]、纪录片《西南联大启示录》

[3]、《我在西南联大的日子》,汪曾祺

[4]、《上学记》,何兆武

[5]、纪录片《西南联大》

[6]、《战争与革命中的西南联大》易社强